北京理工大学贺志远教授课题组近日在仿生纯水系抗冻水凝胶材料助力机器人低温触觉识别领域取得重要进展。2025年8月,相关研究成果以“Bioinspired Anti-Freezing Hydrogel With Localized Ice Regulation for Subzero Soft Robotics”为题在国际知名期刊《Angewandte Chemie International Edition》上发表。北京理工大学贺志远教授为论文通讯作者,博士生杜宏中和陈笑非教授为论文的共同第一作者。

当前防冻水凝胶在低温应用中面临核心矛盾:传统盐类或有机冷冻剂虽能降低冰点,却破坏凝胶网络力学完整性,且存在生物毒性风险;而单纯模拟冰结合蛋白(IBP)抑制冰生长的方法,在极端低温下抗冻效果有限。更关键的是,一旦冰成核发生,失控的冰晶生长将直接损毁材料,导致冻融稳定性差。因此,同时调控冰成核与生长成为开发长效抗冻水凝胶的核心挑战。

受耐冻生物"局部促进成核并限制冰晶生长"策略启发,北京理工大学贺志远教授课题组创新性地融合细菌膜锚定冰核蛋白(BMIP)与IBP,开发出纯水基抗冻水凝胶。该材料在-30℃保持非冻结状态,拉伸强度达22MPa、断裂应变140%,历经40次冻融循环仍维持结构完整。结合机器学习算法,其作为机器人触觉传感器可精准识别物体刚度与尺寸,为极端环境人机交互提供新平台。

图1揭示该水凝胶的协同抗冻机制:BMIP在微球(BGEL)内促进冰早期成核,而IBP吸附于冰晶表面抑制生长。对比实验显示,普通聚(丙烯酰胺-共-甲基丙烯酸)(PAMAC)凝胶在-30℃脆化(图1b),冰晶6秒内蔓延整个网络(图1d);而含BGEL的样品低温下保持柔性(图1c),冰晶3600秒内被限制在微球内(图1e),实现"冰晶局部化"。

图1.纯水系抗冻水凝胶的设计及其冰晶调控策略。

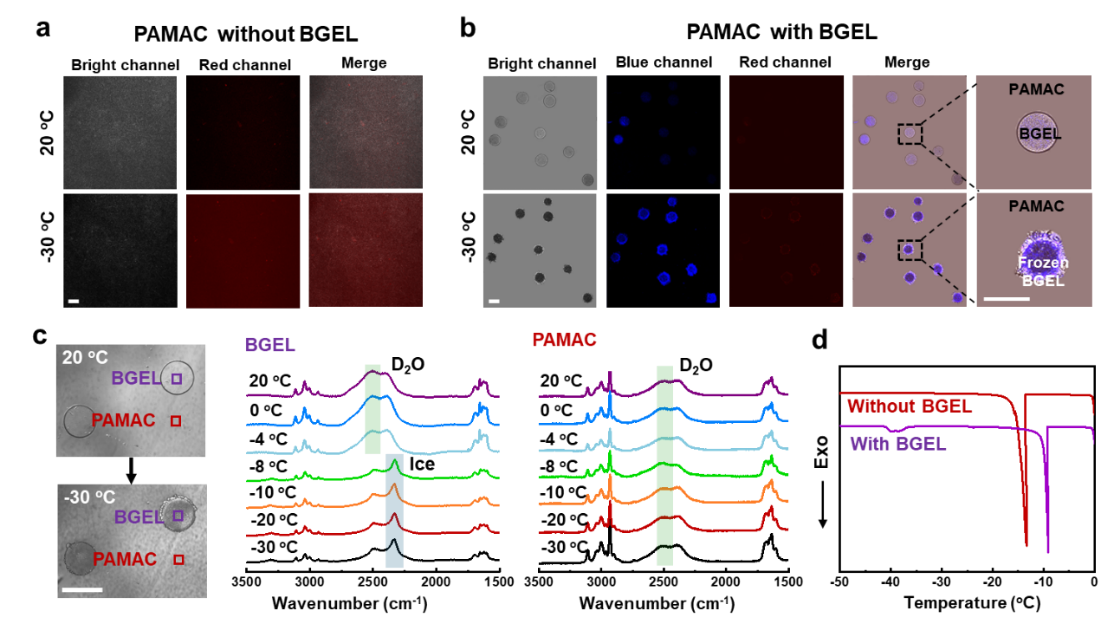

图2通过低温共聚焦显微镜(CLSM)与微拉曼光谱证实:在-30℃时,普通PAMAC凝胶整体冻结(红色荧光,图2a),而含BGEL样品仅微球内结冰(蓝色荧光,图2b),基质保持液态。拉曼光谱中BGEL区域在-30℃出现OD键红移(2280 cm⁻¹),表明冰晶形成(图2c);PAMAC基质谱线不变,验证其未冻结状态。差示扫描量热(DSC)曲线显示,BGEL将冰结晶起始温度提升至-8℃(图2d)。

图2.水凝胶抗冻机理的验证。

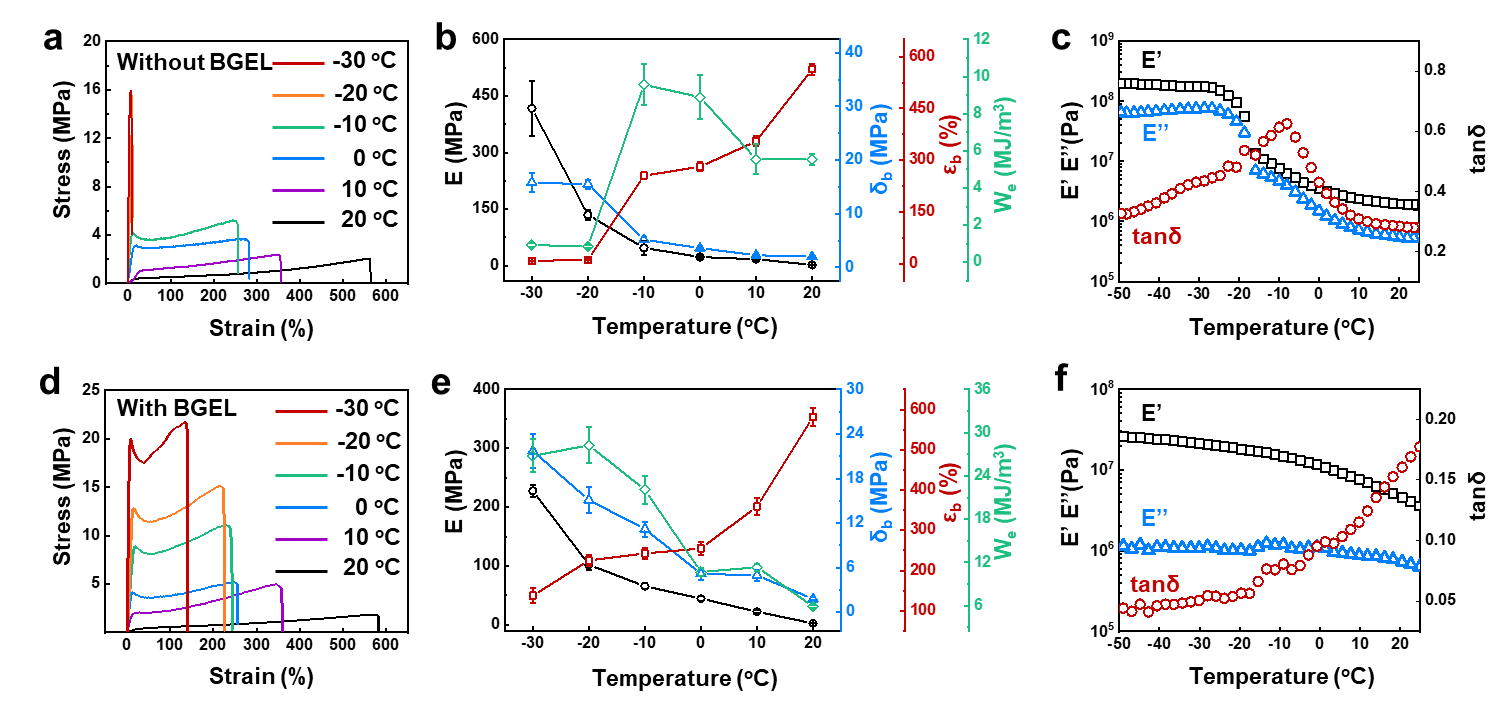

图3对比了低温力学行为:普通PAMAC在-30℃断裂应变骤降至7%(图3a-b),动态热机械分析(DMA)显示其储能模量飙升至1GPa(近冰的刚性,图3c);而含BGEL样品在-30℃仍保持138%延展性(图3d-e),储能模量仅26MPa(图3f),证明基质未冻结。优化实验表明10wt% BGEL含量使拉伸强度达21.7MPa。

图3.抗冻水凝胶的机械性能。

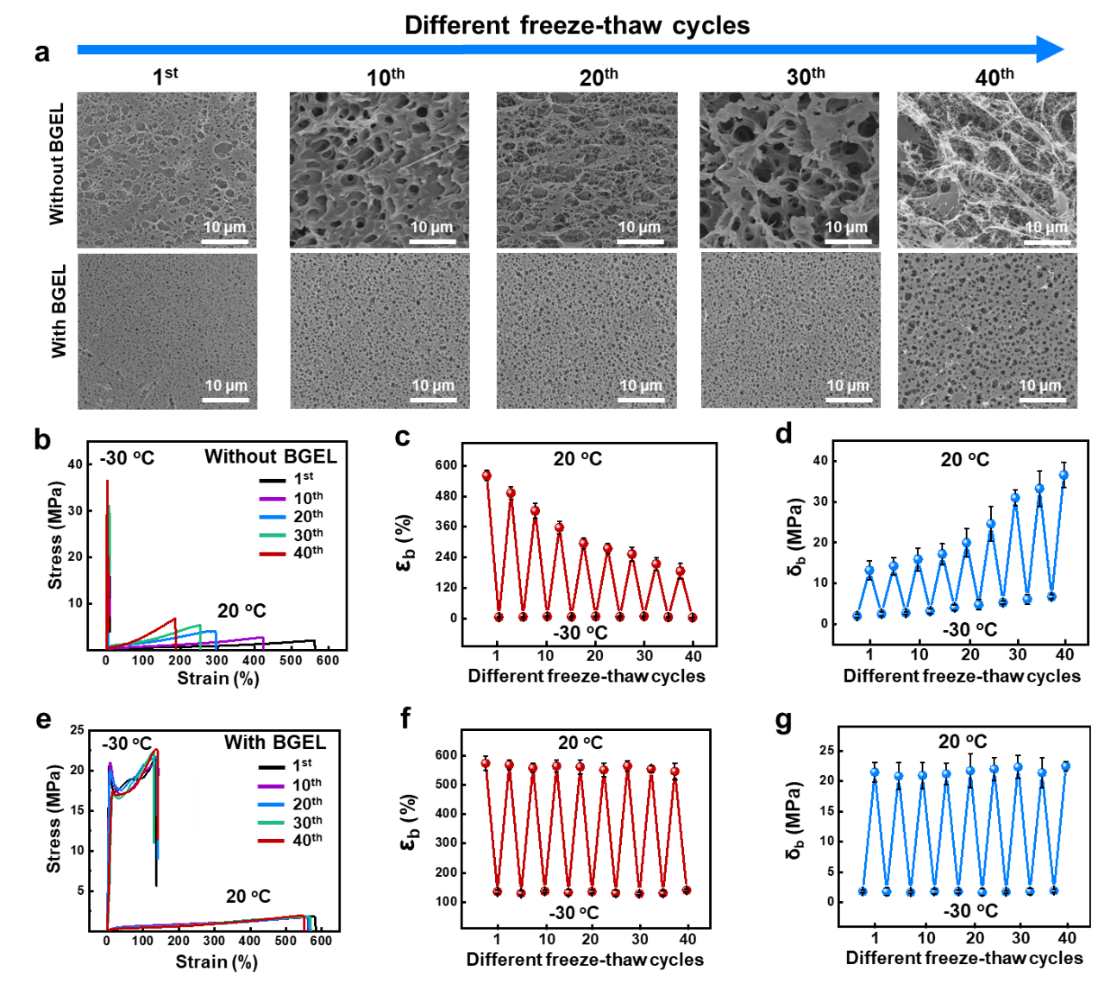

图4揭示BGEL的长期保护作用:普通PAMAC经40次冻融后结构碎裂(图4a),断裂强度波动超50%(图4b-d);而含BGEL样品形态完好(图4a),力学性能几乎无衰减(图4e-g)。

图4.抗冻水凝胶的冻融循环性能。

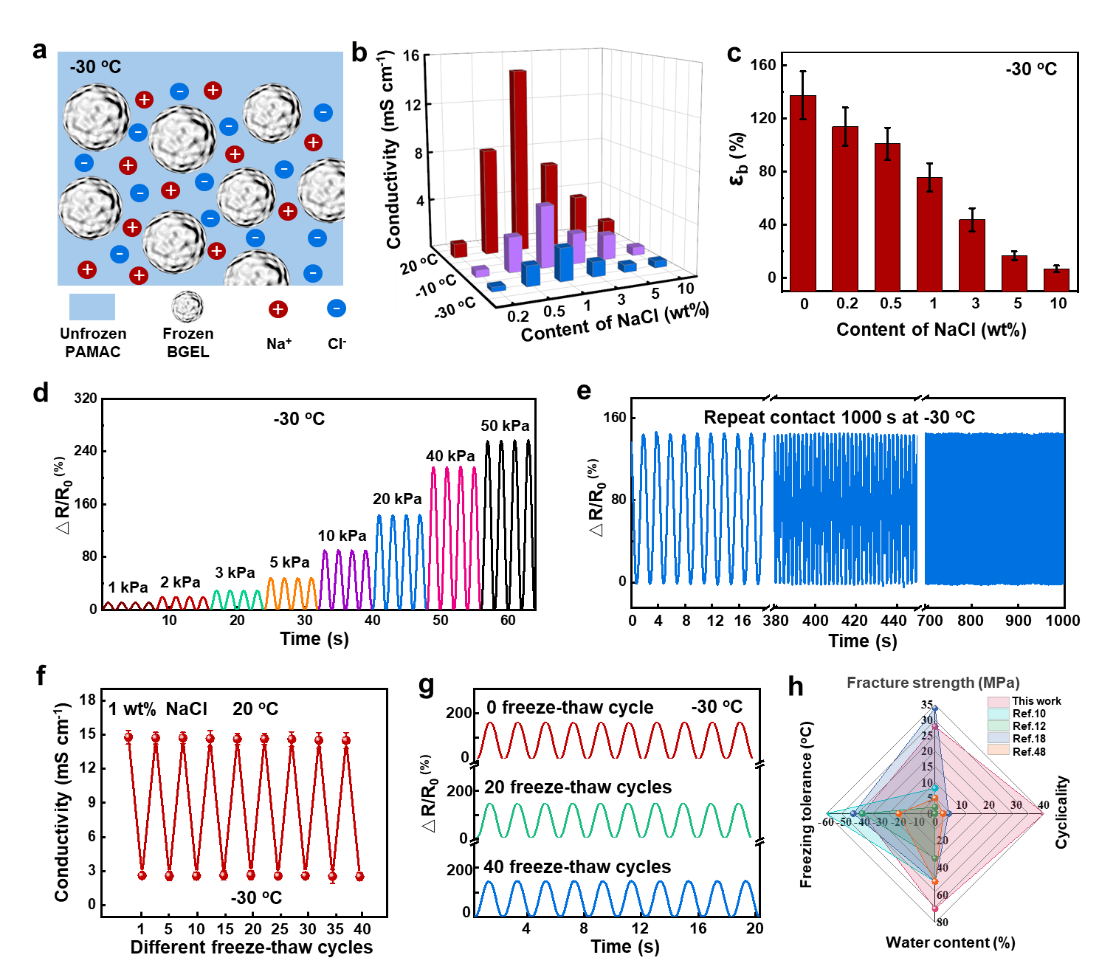

图5证实该水凝胶的导电稳定性:1wt% NaCl添加使电导率在-30℃达2.6 mS·cm⁻¹(图5b),归功于离子在未冻结基质中的迁移(图5a)。基于此的传感器在-30℃压力响应稳定(图5d-e),40次冻融后性能不变(图5f-g)。雷达图显示其综合性能(强度、冻融稳定性、含水率)超越传统抗冻凝胶(图5h)。

图5.抗冻水凝胶的低温传感性能。

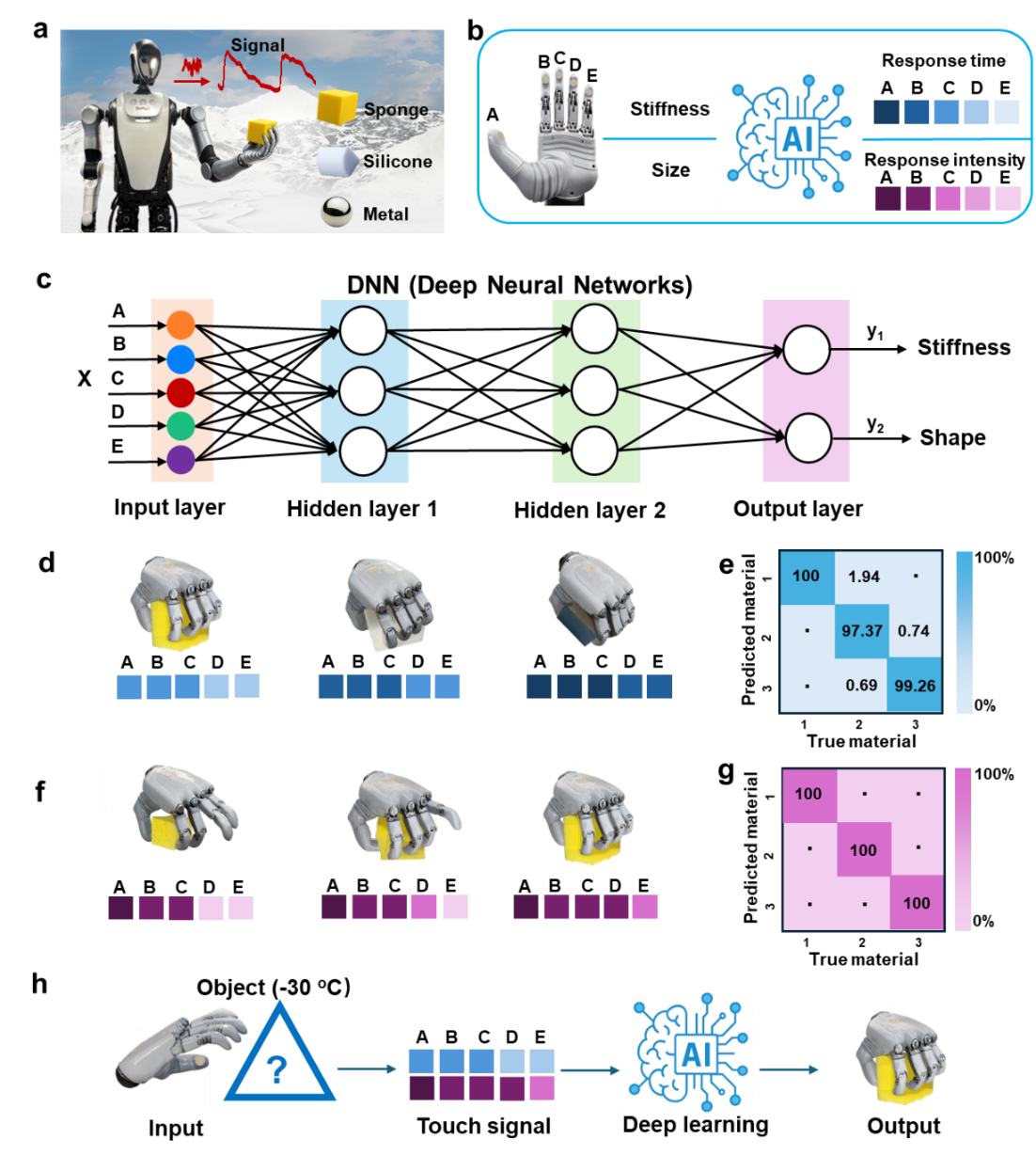

图6展示实际应用:集成水凝胶传感器的机械手在-30℃抓取物体(图6a-b),通过响应时间识别刚度(海绵/硅胶/金属准确率>97%,图6d-e),通过激活传感器数量判别尺寸(100%准确,图6f-g)。结合深度学习(图6c),系统成功实时识别8cm³海绵立方体(图6h)。

图6.抗冻水凝胶在低温下与机器人结合进行物体软硬和尺寸的识别。