北京理工大学材料学院贺志远教授团队与北京航空航天大学郭伟教授、张宏强副教授团队联合培养的博士生王雪伟,携手河北工业大学、国家纳米科学中心、北京市人工影响天气中心等单位,近日在自发降解微塑料对大气冰核形成的雪球效应相关研究中取得进展。相关研究成果以“Snowballing Impact of Spontaneously Degrading Microplastics on Atmospheric Ice Nucleation ”为题在《Journal of the American Chemical Society》上发表。

研究意义与关键问题

微塑料已遍布海洋、陆地与大气,并可经海浪飞溅、风蚀与沙尘等途径被输送到高空冷区,进入云微物理过程。它们是否会在“自然老化”后演化为强效的冰成核粒子?老化导致的粒径、孔结构与表面化学如何联合作用、放大其气候影响?本研究给出了实验—模拟—全球情景三重证据链条的答案。

本文要点

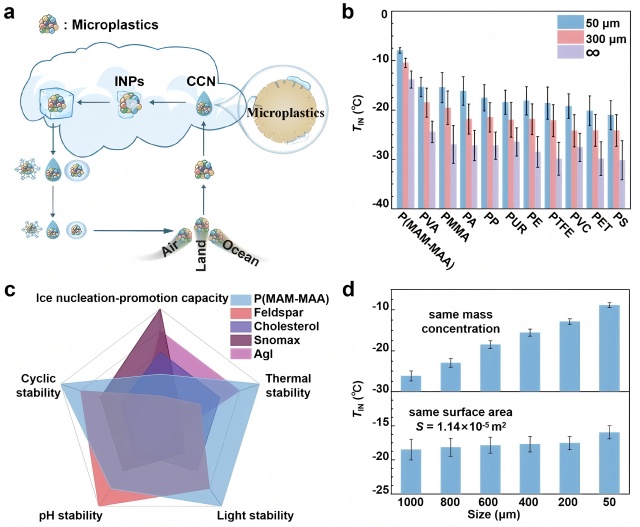

要点一:团队选取多类典型塑料(含新合成共聚物 P(MAM-MAA))制备不同粒径MPs,测量溶液的结冰温度TIN。结果表明:与“宏观平面”相比,粒径由300 μm 减至50 μm时TIN明显升高;在相同质量浓度下,粒径越小界面接触面积越大,冰成核更易发生;而在相同表面积条件下,粒径效应消失,证明主要是来自表面积的影响。

图一 老化微塑料→INPs/CCN:作用路径与性能评估

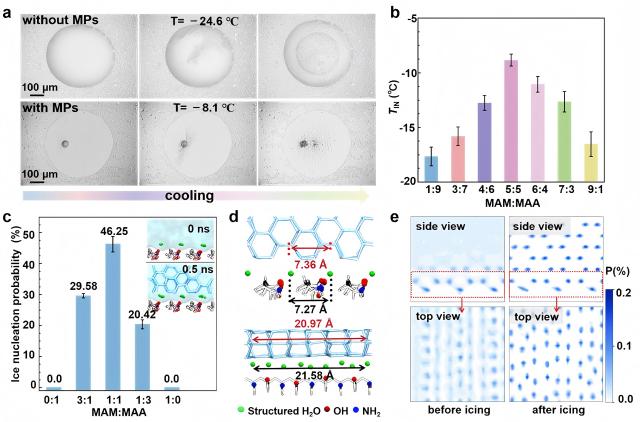

要点二:利用微流控合成了粒径形貌一致但官能团比例不同的 P(MAM-MAA) MPs。实验与分子动力学模拟一致指出:当MAM:MAA = 5:5时,表面–OH/–NH₂ 与–CH₂的交替排布会有序化界面水层,其二维周期与六方冰棱柱面晶格常数实现近似匹配,从而显著提升成核概率。

图二 官能团配比驱动界面有序化与晶格匹配,提升结冰温度

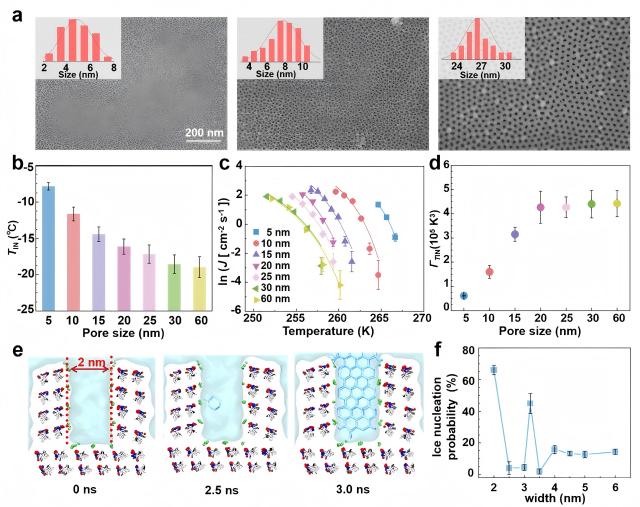

要点三:通过表面刻蚀在50 μm颗粒上构建5–60 nm均匀孔洞。孔径减小使TIN单调升高,按TIN反演得到的单位面积成核率J在25 nm附近出现跃升;配合拟合得到的能垒缩放因子Γ随孔径下降而显著降低,表明纳米限域+晶格匹配共同促成能垒下降。进一步的MD模拟显示,2–3.2 nm孔洞最易先行结冰,原因在于孔宽与冰晶格参数高度匹配且能在2–3层水分子尺度内形成预有序水层。

图三 纳米孔径选择性降低成核能垒(Γ),小孔更“催冰”

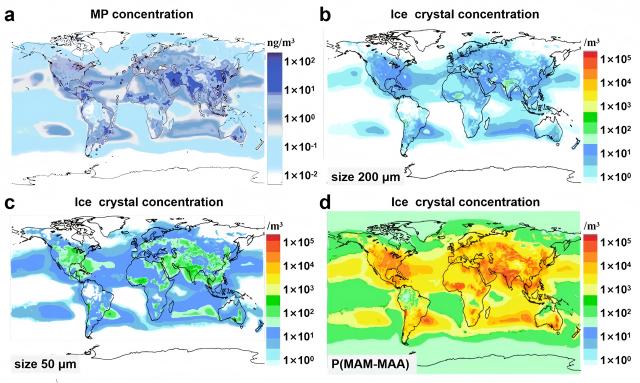

要点四:团队将云室实验的成核—冰晶数关系与全球空气中MPs数据/模式(GEOS-Chem)耦合,发现仅微米化一项即可使云冰晶浓度提升至一个数量级;若叠加纳米多孔化与表面官能化,在−10 °C条件下,新合成的 P(MAM-MAA)(50 μm、5 nm孔)诱导的冰晶数可比典型 MPs 在−20 °C时高约两个数量级,提示极端降水事件风险与区域水循环扰动的潜在放大。

图四 全球情景评估:老化微塑料提升冰晶数的空间分布

结论展望

研究表明,微塑料在自然环境中“自发老化”会滚雪球式增强冰成核活性:微米化放大表面积,纳米多孔化提供晶格“模具”,表面官能化构筑有序水层并实现晶格匹配——三者单独或协同均能显著抬升TIN、提升冰晶数浓度。这意味着无需新增排放,仅凭环境中已有MPs的持续老化,就可能改变云相分配、强化区域降水并反馈气候模型中的水循环闭环。后续应将老化微塑料作为独立INPs类别纳入下一代云与气候模式,同时推动对来源、演化与暴露的综合治理。

文章链接

X. Wang, R. Luo, W. Guo, J. Liu, H. He, P. Tian, H. Zhang, Y. Gao, G. Bai, Z. He, Snowballing Impact of Spontaneously Degrading Microplastics on Atmospheric Ice Nucleation. J. Am. Chem. Soc. 2025. https://doi.org/10.1021/jacs.5c10269.