本研究开发了“双层冰重结晶(BLIR)”策略在全程低温结冰条件下实现了多达十一种组元的高熵合金纳米材料及涂层的通用制备,同时首次揭示了高熵合金的“控冰”功能。通过耦合冰水通道内的传质过程与冰重结晶动力学,本工作精准控制溶质的释放、扩散、反应及组装过程,实现了从高熵合金纳米粒子到凝胶网络的制备。同时研究发现,高熵纳米颗粒可在冰水界面表现出类似“抗冻蛋白”的选择性吸附,有效降低冰生长速率,同时具有冰晶形貌调控能力,从而通过调控冰重结晶动力学实现对高熵组装体尺寸、多级孔结构可控设计。进一步在冰介导条件下引入异相成核模板,可实现传统方法难以克服的纳米级高熵合金涂层结构的制备。该策略实现了从“控冰”到“用冰”的跨越,为构筑具备可编程、多级结构的高熵功能材料提供了一条具有普适性的全新途径。

本文要点

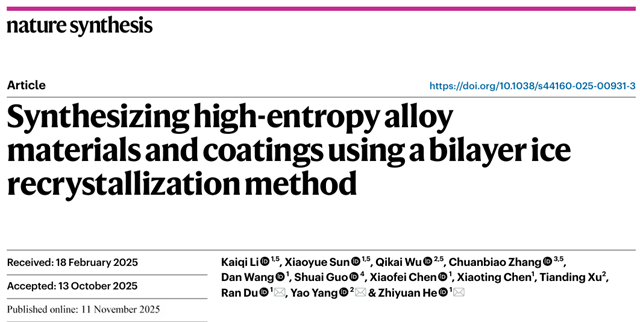

要点一:本工作通过研究冰重结晶动力学和溶质传输的协同效应,开发了“两层冰重结晶(BLIR)”的制备策略。将金属盐前体和还原剂分别置于两层冰中,接触后通过冰重结晶过程作为“开关”,精准控制溶质的释放、扩散、反应及组装过程,克服不同金属前体扩散速率和还原电位差异带来的分相问题,最终在冰水通道内完成高熵合金纳米颗粒到凝胶网络的制备。

图一 基于BLIR策略合成高熵合金纳米粒子及凝胶网络

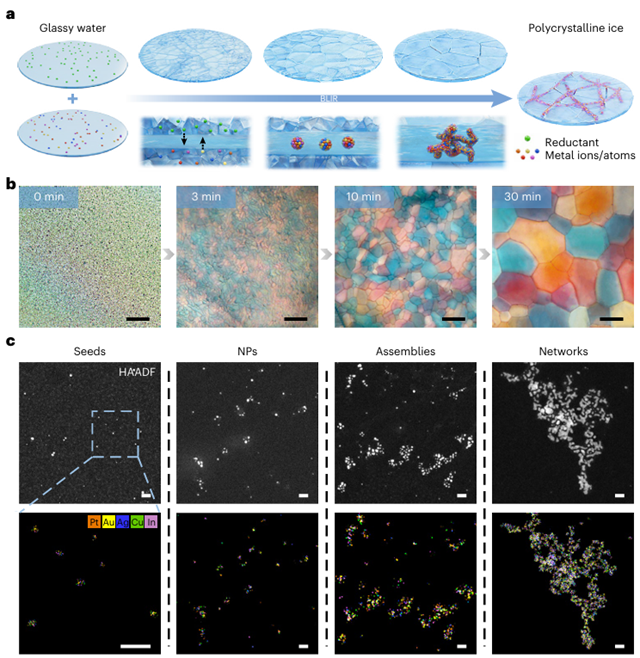

要点二:基于BLIR策略,本工作成功制备了多达十一种组元的高熵合金气凝胶。通过高分辨电镜及能谱表征显示所得材料具有原子级的元素均匀性,同时保持了金属气凝胶高比表面积、多孔质轻的特征。

图二 高熵合金凝胶网络表征

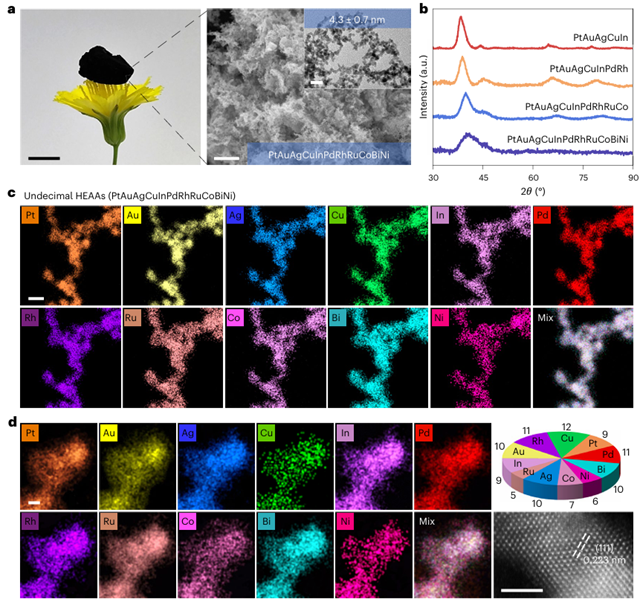

要点三:该工作进一步利用分子动力学模拟(MD)揭示冰介导制备高熵合金的形成机理。在冰晶之间的预融水通道中,多组元金属原子会随着冰前沿的生长逐步聚集组装,最终形成混合熵接近理论高熵极限(1.61R)的多组元合金簇。通过 Warren–Cowley 参数分析发现,各元素对之间的 WCP 接近零,说明体系中几乎不存在纳米尺度相分离,元素在原子尺度实现了高度均匀混合。配合单晶冰生长实验可以看到,与纯水中快速生长的圆盘状冰晶不同,高熵合金纳米粒子显著延缓冰生长,并诱导冰晶演变为六棱形,该工作也首次证明了高熵纳米粒子具有类似“抗冻蛋白”的冰晶形貌调控能力。基于此,本工作提出了一种冰水界面吸附-组装机理:随着冰前沿生长,高熵合金纳米粒子会特异性吸附在冰水界面,从而抑制冰的重结晶并建立稳定的冰–纳米粒子界面,随着纳米粒子持续吸附富集,在冰表面发生组装,最终在低温、受限环境下稳步演化为凝胶网络,并最大限度地抑制金属原子迁移和重排,从而保持其均匀的元素分布。

图三 冰介导高熵合金制备机理

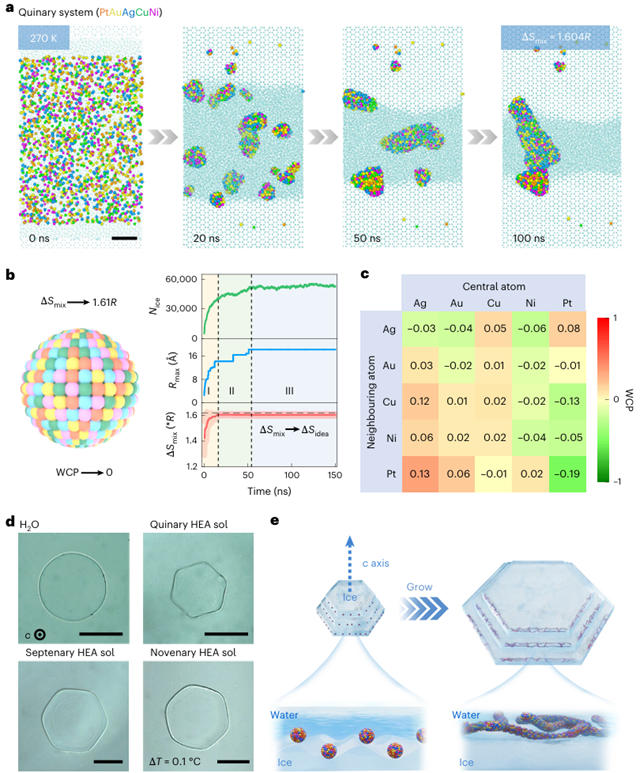

要点四:借助BLIR策略,可以精确编程高熵合金制备的各个步骤,将预先生成的结构作为异质成核模板,可以构筑更为复杂的多级结构。例如在冰介导制备的金凝胶网络基础上,随后引入含多金属前驱体的冰层再次进行冰重结晶过程:由于异质成核能垒更低,后续金属优先在预形成的金骨架上成核与生长,从而获得保持自支撑特性的Au@PtAgCuInPdRhRuCoBiNi 核–壳多级结构。高分辨电镜与能谱结果进一步证实了明确的核–壳界面以及由十种元素组成、厚度约 ~1 nm且元素高度均匀分布的高熵合金涂层结构。结合先进的电子显微三维重构技术,进一步展示了高熵合金涂层在空间上的均匀元素分布,这也凸显了低温冰介导合成在构筑精细复杂结构方面的独特优势。

图四 基于BLIR策略开发的高熵合金涂层的制备

结论展望

本工作建立了一种在低温冰介导条件下构筑多尺度高熵合金及涂层的制备策略,通过调控冰重结晶过程,可精确调控溶质的释放、扩散、反应与组装行为,不仅获得了元素高度均匀的高熵合金纳米材料,还进一步扩展了一系列传统方法难以实现的高熵合金涂层结构。这类多尺度复杂纳米结构既有助于降低高成本高熵合金的用量,又为通过设计元素组成与结构来精细调控壳层的应变及其电子结构提供了有力手段。展望未来,利用低温控冰手段有望拓展至高熵氧化物、硫化物、钙钛矿以及其他金属/非金属体系,为构筑具备可编程和多级结构的功能材料开辟新的通用路径。

文章链接

Li, K., Sun, X., Wu, Q. et al. Synthesizing high-entropy alloy materials and coatings using a bilayer ice recrystallization method. Nat. Synth. (2025). https://doi.org/10.1038/s44160-025-00931-3